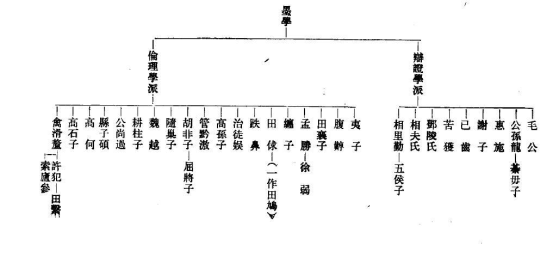

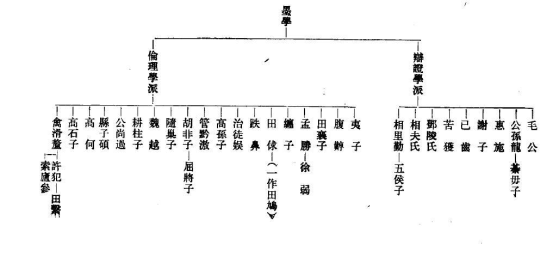

名学是健康学术和健康社会的起点。名学,这一伟大的知识体系是如何在中国产生和发展,如何中绝,今天我们又该如何重建名学呢? 《汉书·艺文志》是我国现存最早的目录学文献,是研究中国学术源流的基础。 《汉书·艺文志》收录名学七家,三十六篇。分别是: 《邓析》二篇。郑人,与子产并时。 《尹文子》一篇。说齐宣王,先公孙龙。 《公孙龙子》十四篇。赵人。 《成公生》五篇。与黄公等同时。 《惠子》一篇。名施,与庄子并时。 《黄公》四篇。名疵,为秦博士,作歌诗,在秦时歌诗中。 《毛公》九篇。赵人,与公孙龙等并游平原君赵胜家。 谈到名家起源,《汉书·艺文志》指出:“名家者流,盖出于礼官。古者名位不同,礼亦异数。孔子曰:‘必也正名乎!名不正则言不顺,言不顺则事不成。’此其所长也。及譥者(以诡辩之术互相诘难者——笔者注)为之,则苟钩鈲析乱(鈲,gū,钩子。钩鈲析乱指离析正理的诡辩之言——笔者注)而已。” 名家出于西周王官学中的礼官符合历史现实。据追述西周政制的《周礼》,春官宗伯掌天下礼事,礼官辨别器物的名称和种类(名物)是其重要职责,在政治生活中的意义重大。 《周礼·春官宗伯第三·小宗伯》条述其职曰:小宗伯掌管有关五礼的禁令,以及所用牲和礼器的等差。辨别四亲庙和远祖庙神位的昭穆次序。辨别王、公、卿、大夫、士五等吉凶服装,掌管有关五等服装和车旗宫室的禁令。掌管区别三族,辨别他们的亲疏,其中嫡子都称门子,掌管有关门子的政令。选择六牲的毛色,辨别牲的名称和种类,而分颁给五官,用于祭祀。辨别六谷的名称种类及其用量,使六宫之人供奉于祭祀。辨别六彝的名称形制,以待行裸将礼时用。辨别六尊的名称和形制,以待祭祀和招待宾客用。 春官中如司几筵、典瑞、司服、龟人,等等,明辨自己职权范围内的礼器是其首要职责,否则西周社会生活将无法正常运转。但我们不能认为只有礼官才重名位礼数,事实上西周是以礼的形式运作的严密法治社会,比如地官系统中的大司徒一职,就要“以天下土地之图,周知九州之地域广轮之数,辨其山、林、川、泽、丘、陵、坟、衍、原、隰之名物”“以土宜之法,辨十有二土之名物”。这类要求“正名”的例子还很多。 西周职官中,值得指出的是掌管外交礼仪的大行人和小行人,他们实际是礼官,对于维护政治大一统十分重要。可能因为外交关系到用军事,所以大行人在秋官司寇系统中。《周礼·秋官司寇第五·大行人》条述其职,从中我们看到,行人一个重要职责就是“正”(统一)各种法律、文字、度量衡等。 当代治墨学大家谭戒甫(1887-1974年)先生认为,正是行人之职,开始以《诗》为辞令,至春秋战国大变之世,交际遂由《诗》转为辩,墨辩随之兴起。其在《墨辩发微》开篇写道: 春秋各国,交际频繁,行人奉使,折冲樽俎,大抵以《诗》三百篇为辞令之书,过或不及,群相讥议。如晋平公谓:“歌诗必类”,赵文子谓:“诗以言志”,而齐庐蒲癸亦有“赋诗断章,余取所求”之语,概随机引用,恰如志意,乃能致命不辱,则以一时风气使然。故孔子云:“不学《诗》,无以言。”又曰:“诵《诗》三百,使于四方,不能专对,虽多亦奚以为?”是以孔门七十子中,宰我、子贡长于言语,善为说辞,亦时代所需也。此已当春秋战国之交,社会一切剧变,阶级矛盾加深,交际间渐由《诗》而转为辩。谈说之士,已有“辩者”之目。《庄子》谓孔子曾举辩者之言以问老子,可以知其概矣。墨子之生,尚及孔子,时变日急,求善者寡,不强说人,人莫之知;故上自王公大人,次至匹夫徒步之士,莫不行说之以义。盖墨子雅善言谈,制器尚匠,宜究名理,因构范畴,同归知要,数逆精微,遂开华夏二千年前独到之辩学。【1】 墨辩(《墨经》)现存文献收录于《墨子》,即《经上》《经下》《经说上》《经说下》《大取》《小取》六篇专论,它们在名学发展史上具有重要地位。西晋学者鲁胜在《墨辩注·序》中就指出:“墨子著书,作《辩经》以立名本,惠施、公孙龙祖述其学,以正别名显于世。”(《晋书·隐逸列传》)近人王琯从论辩方法方面详加考证,指出公孙龙、惠施之徒实属墨家辩证学派。【2】并制图如下:

来源:王琯《公孙龙子悬解》,中华书局,2010年,第20页。 名家与墨辩一派在理论上的亲缘关系已得到学界的普遍认同。谭业谦先生在《公孙龙子译注》前言中写道:“本书意在对《公孙龙子》文义作一新的解释,同时也对《墨经》中明显与《公孙龙子》有关的篇章作一较新的解释。以《公孙龙子》之义证《墨经》之义,也以《墨经》之义证《公孙龙子》之义。从两书文义的符同证明两书可能同出一源,或部分地同出一源。”【3】 综上所述,名学发端于西周礼官,形成为墨辩,成熟于名学。故有学者亦将名学称为名辩之学。 从先秦记载看,公孙龙等名家游说于王侯之门,极盛一时。秦汉以后,研读名家者已经很少。从唐末至明,名学几乎无人研究。是什么原因造成名学中绝呢?笔者认为主要由于以下几个原因: 一是名家理论有浓厚的思辨色彩,不好读懂,初读让人感到一团雾水。比如《公孙龙子·指物论》极短,才300多字,笔者手不释卷,参考诸多古今文献,读了几天才弄清楚大概理路,其难读若此!鲁胜在《墨辩注·序》中也指出:“自邓析至秦时名家者,世有篇籍,率颇难知,后学莫复传习,于今五百余岁,遂亡绝。”另据《世说新语·文学第四》载,东晋谢安少年时曾向阮裕请教《公孙龙子·白马论》,后者将自己的相关文章给他看,谢安竟然不能读懂,由是阮裕感叹道:不仅能谈《白马论》的人难得,就是要求了解《白马论》的人也难得。“谢安年少时,请阮光禄道白马论,为论以示谢。于时谢不即解阮语,重相咨尽。阮乃叹曰:‘非但能言人不可得,正索解人亦不可得!’” 二是战国至西汉时期,黄老之学“采儒墨之善,撮名法之要”,集包括名学在内的百家之大成,集约化的学术削弱了名学的独立性。西汉中后期黄老之学逐步退出政治舞台,在大一统的政治环境下,墨、名、法皆不能得到很好的复兴。 三是包括儒家在内的诸子对名家的攻击。特别是儒家社会影响越来越大,宋以后取得独尊地位,使名学长期以来被讥为无益于国的小道。 《荀子·修身第二》上说:“夫‘坚白’‘同异’‘有厚无厚’之察,非不察也,然而君子不辩,止之也。” 《孔丛子·公孙龙第十一》说战国名家代表人物公孙龙其人“小辨而毁大道”。 南宋黄震《黄氏日钞·读诸子》称:“公孙龙者,战国时肆无稽之辨,九流中所谓名家以正名为说者也。其略有四……其无稽如此,大率类儿童戏语,而乃祖吾夫子正名为言,呜呼!夫子之所谓正名者,果如是乎?”黄震不知,孔氏正名同于公孙氏正名,二者一脉相承。 明初,被太祖朱元璋誉为“开国文臣之首”的宋濂(1310-1381年)研读《公孙龙子》,怎么也读不通,就认为它无益于名实之辩,不如将其烧掉,他说:“予尝取而读之,‘白马非马’之喻,‘坚白同异’之言,终不可解。后屡阅之。见其如捕龙蛇,奋迅腾骞,益不可措手。甚哉其辨也!然而名实愈不可正,何邪言弗醇也,天下未有言弗醇而能正,苟欲名实之正,亟火之。”(《诸子辩·公孙龙子》) 或许宋濂只是戏言,幸好残存的《公孙龙子》五篇没有被烧掉,否则后人很难理解名家真正的学术风采;《公孙龙子》从多方论名实关系,其示例当然要“耸动天下”,“冀时君有悟而正名实”(《四库全书总目提要》)。王琯谓其:“持论雄赡,读之初觉诡异,而实不诡异也。”【4】可谓持论公允! 19世纪末20世纪初,随着西学涌入,学者对名家的研究逐步兴盛起来,这一趋势持续至今。不幸的是,过去100年来,学人的研究多以西方逻辑学为标准,用名学生硬地比附西方逻辑学,其最显著结果是减轻了西学强大冲击给国人造成的自卑心理,以便更顺利地引入西学,对名学本身的研究则是灾难性的。南开大学翟锦程教授指出:“将先秦名学比附为西方逻辑并对之进行研究的方法,虽然对更新诸子学研究的观念和方法,广泛传播西方逻辑有着积极作用,但对深入研究和认识先秦名学本身却产生了一定的不利影响。”【5】 这种不利影响极其严重,甚至会使我们远离名学。翟锦程教授说: 作为西方传统逻辑来说,它的发展有着十分清晰的历史脉络,而且也具有相对稳定和固定的理论体系。从亚里士多德开始一直到西方近代前期,西方传统逻辑形成了以概念论、判断论、推理论和证明论为主体的理论体系。如果我们按照这样的体系去梳理先秦名学,必然会对先秦名学复杂的历史发展过程,多元化的理论形态和丰富的思想内容有所割裂,在很大程度上,会将先秦名学特有的和固有的相关内容搁置起来,而使之定位于西方传统逻辑的框架之中,让人们看到的只是中国学术思想中的西方传统逻辑的形影,而非先秦名学本身。【6】 过去百年历史证明,以中学比附西学的“全盘西化”学术路线,已经变成一场文化灾难。中国本土学术有其产生的历史背景及内在理路,以西学为标准研究中国本土学术只会是——离西学愈近,离中学愈远! 必须结束用西学野蛮肢解中学的历史!复兴有机的、活生生的中国学术! 《汉书·艺文志》收录的名学七家中,我们今天能看到的只有三家。即《邓析》(即《邓析子》)、《尹文子》和《公孙龙子》。 《邓析子》为伪书近乎成为定论。西汉刘向看过《邓析子》,他在《〈邓析子〉叙录》中写道:“邓析者,郑人也。好刑名,操两可之说,设无穷之辞……其论《无厚》者,言之异同,与公孙龙同类。”公孙龙所称“无厚”,相当于说现代数学中的“面”,而今本《邓析书》大多从政治伦理上立论,其中《无厚篇》“无厚”为“无有私惠”之意,与邓析子本意相去甚远;有关《邓析子》一书的全面分析,感兴趣的读者可参阅徐忠良先生的《新译邓析子》导读。【7】 话说回来,即使现存《邓析子》为伪作,它仍有一定的参考价值。比如其论形名云:“循名责实,实之极也。按实定名,名之极也。参以相平,转而相成,故得之形名。”(《邓析子·转辞篇 》)再比如其论辩术云:“所谓大辩者,别天下之行,具天下之物。选善退恶,时措其宜,而功立德至矣。小辩则不然。别言异道,以言相射,以行相伐,使民不知其要。无他故焉,故浅知也。”(《邓析子·无厚篇 》) 《尹文子》分为《大道上》《大道下》两篇。明初宋濂当是最早怀疑其真实性的学者,在《诸子辩·尹文子》中,他因该书言刑名而断言其叛孔子之道(“世岂有专言刑名而不叛道者哉?”),同时认为全书为伪托之作。20世纪二三十年代,“辨伪”之风兴起,唐銊、罗根泽判定《尹文子》为“伪书”,他们在论述中常常只会“大胆假设”,缺乏“小心求证”。台湾大学哲学系教授王晓波经过详细考证,指出《尹文子》与刘向校书时对《尹文子》的叙述完全吻合,该书绝非伪书。他总结说:“验诸今本《尹文子》全书内容,正合乎刘向要约而精准的记叙,刘向实不我欺也。唯由于当年‘辨伪’之风,又缺乏正确的科学方法,致使《尹文子》研究被耽误了数十年,而少人问津,亦不无憾也。”【8】 《公孙龙子》十四篇,宋时亡八篇,今只存六篇。【9】《公孙龙子·迹府》一篇显然为后人所加,其他五篇,《白马论》《指物论》《通变论》《坚白论》《名实论》当是公孙龙所作,从中我们得以窥见名学代表人物公孙龙子的学术精华所在。 除了《尹文子》中主要与名学相关的内容一篇、《公孙龙子》五篇,我们还从先秦至南北朝子书有关名学的专论整理出七篇,共计十三篇,名曰《名学十三篇》,以期让读者认识中国名学的真精神,并将之应用于社会实践之中。 (选自《中国名学:中国古典逻辑体系及其时代意义》,该书可在京东、当当上买到;支持我们,欲购作者签名版请加微信:zhai20050718) 注释: 【1】谭戒甫:《墨辩发微》,中华书局,1987年版,第1—2页。 【2】王琯:《公孙龙子悬解》,中华书局,2010年版,第16—21页。 【3】谭业谦:《公孙龙子译注》前言,中华书局,2008年版。 【4】王琯:《公孙龙子悬解》,中华书局,2010年4月,第8页。 【5】翟锦程:《先秦名学研究》,天津古籍出版社,2005年版,213页。 【6】翟锦程:《先秦名学研究》,天津古籍出版社,2005年版,214—215页。 【7】徐忠良:《新译邓析子》导读,台湾三民书局,1997年版。 【8】王晓波:《自道以至名,自名以至法── 尹文子的哲学与思想研究》,载台湾大学《哲学论评》第三十期,2005年10月。 【9】庞朴先生认为现存《公孙龙子》为一完整体系,本来就是六篇,“十四”为“六”字之误;参阅庞朴:《中国的名家》,中国国际广播出版社,2010年版,第68—70页。 |