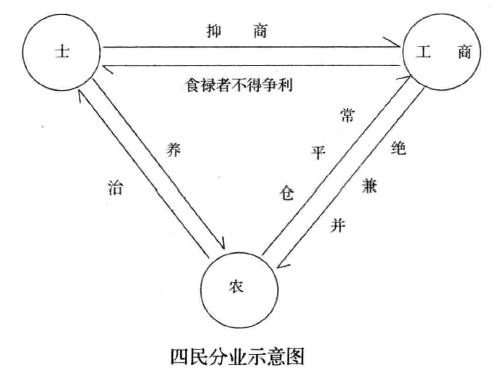

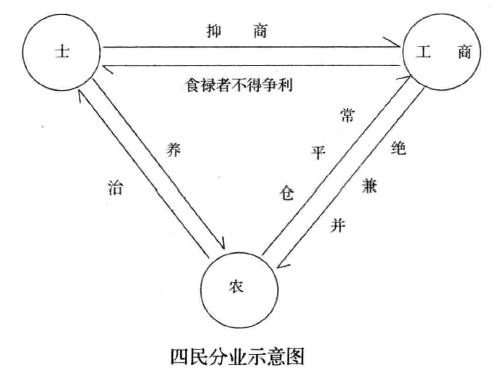

周代礼制调节社会内部各阶层间平衡的理论称为“四民分业”理论。 事实上,在亚当·斯密(1723~1790年)考察英国制针业很久以前,中国就发展了完善的劳动分工理论——“四民分业”理论。表面上,诞生于农业时代的“四民分业”理论比十八世纪西欧工场手工业时代企业内部分工理论粗糙,实质上具有远为丰富的内涵,有着西方经济学迄今为止尚未达到的理论水准。 在先秦,《逸周书》同《尚书》并列,其在很大程度上了反映了周代政治经济理念。该书屡屡提及四民分业的思想,强调士农工商分业定居,通过专业化提高经济效率。《逸周书·程典解》中就指出,士大夫不要参与务工经商。商人资财不厚,工匠技艺不巧,农夫不尽力务农,便不能治理。士大夫之子不懂得义,就不能按长幼之礼行事。工匠不集中居处,就不足以供给官府。(原文:士大夫不杂于工商。商不厚、工不巧、农不力,不可力治。士之子不知义,不可以长幼。工不族居,不足以给官;族不乡别,不可以入惠。) 《逸周书·作雒解》也有类似观点,上面说,农夫能管理一鄙,就可用为庶士;士能管一国或一家,就可用为诸公或大夫。凡工匠、商贾、庶士、奴仆,各州里不使他们交杂混居。(原文:农居鄙,得以庶士,士居国家,得以诸公、大夫。凡工、贾、胥士、臣仆,州里俾无交为。) 《逸周书》的上述思想为后世所继承。公元前590年,鲁成公即位后欲整军经武,作丘甲,让丘(古代行政单位,“四邑为丘”)民作甲。《春秋榖梁传》的作者认为该政策与劳动分工理论不符,不合礼制。上面说:“丘作甲,非正也。丘作甲之为非正,何也?古者立国家,百官具,农工皆有职以事上。古者有四民,有士民,有商民,有农民,有工民。夫甲,非人人之所能为也。丘作甲,非正也。” 东汉经学家何休在《春秋公羊传解诂·成公元年》对“四民”作了如下定义,其中也强调“四民不相兼”,劳动分工对于经济生活的重要性:“古者有四民,一曰德能居位曰士,二曰辟土殖谷曰农,三曰巧心劳手以成器物曰工,四曰通财鬻货曰商。四民不相兼,然后财用足。” 有了劳动分工,必然会产生不同职业间的利益冲突。在平衡四民关系方面,中国古典的劳动分工理论要比西方劳动分工理论复杂得多。为了让读者对这种复杂的制衡关系一目了然,笔者作了如下示意图。需要说明的是,现实中的制衡关系比下图所示要复杂得多——比如有时国家法定利率以制约商人等。 如下图所示,我们将工、商放在一起,把本业农以及士单列了出来,这样作的目的只是为了讨论问题简洁方便。 农、工、商与士的关系也就是孟子说的“大人”与“小人”、“劳心者”与“劳力者”的上下关系。反映到劳动分工上,就是士大夫进行政治治理、小人进行物质财富的生产与交换。《孟子·滕文公上》说:“无君子莫治野人,无野人莫养君子。” “劳心者”与“劳力者”是阴阳互系,相辅相承的关系,双方有对等的不可转换的权利和义务。中国传统政治形象地称之为水与舟的关系——水有义务载舟,也有权力覆舟。这里水代指百姓,舟代指统治者。 西周居住在都城之内的平民,即庶民具有特殊的政治地位,《尚书·洪范》讲商周治国的基本原则,其中就有,当国家的疑难时,要“谋及乃心,谋及卿士,谋及庶人,谋及卜筮”。 《左传》中记述的大量史实表明,春秋时庶民干预政治的方式很多,如决定国君的废立、过问外交和战等等。《周礼·秋官·小司寇》载,小司寇的职责有询万民三政,即“掌外朝之政,以致万民而询焉:一曰询国危,二曰询国迁,三曰询立君”,看来绝非虚构。 如果君主专制,为所欲为,不能安养百姓,百姓就有驱逐国君的权利。公元前559年,暴虐无道的卫献公被国人所驱逐,晋悼公认为卫人的行为太过分,他的大臣师旷则认为,是卫献公没有尽到治民之责,又专权自恃才导致这样的后果。他说:“也许是他们国君实在太过分了。好的国君将会奖赏善良而惩罚邪恶,抚养百姓好像儿女,覆盖他们好像上天一样,容纳他们好像大地一样。百姓尊奉国君,热爱他好像父母,尊仰他好像日月,恭敬他好像神灵,害怕他好像雷霆,哪里能够赶走呢?国君,是祭神的主持者同时是百姓的希望。如果让百姓的财货缺乏,神灵失去了祭祀者,百姓绝望,国家没有主人,哪里还用得着他?不赶走干什么……上天爱护百姓无微不至,难道会让一个人在百姓头上任意妄为,以放纵他的邪恶而失去天地的本性?一定不会这样的。”(原文:或者其君实甚。良君将赏善而刑淫,养民如子,盖之如天,容之如地。民奉其君,爱之如父母,仰之如日月,敬之如神明,畏之如雷霆,其可出乎?夫君,神之主而民之望也。若困民之主,匮神乏祀,百姓绝望,社稷无主,将安用之?弗去何为……天之爱民甚矣。岂其使一人肆于民上,以从其淫,而弃天地之性?必不然矣。) 除了上下之间的动态平衡,中国古典经济学轻重之术还特别强调社会阶层的横向平衡,节制资本以防止商人阶层垄断国家政权。这使中国长期存在一个代表人民整体利益的中性政府,没有陷入资本主义的泥潭之中。因为正是商人阶层独大导致社会失衡,才使今天美国这样的国家陷入政治信任危机和经济金融危机——几乎不能自拔。 需要指出的是,节制资本不是消灭资本和资本家阶层,也不是专门针对商人的政策。比如为了防止政治权力转化为经济利益,中国历代都强调“食禄者不得争利”等等。 节制资本是为了制衡商人阶层,《礼记·坊记第三十》引用孔子的话说:“礼者,因人之情而为之节文,以为民坊者也。故圣人之制富贵也,使民富不足以骄,贫不至于约。”这段话大意是说,所谓礼,就是顺应人情而为之制定控制的标准,以作为防止百姓越轨的堤防。所以,圣人制定出一套富贵贫贱的标准,使富起来的百姓不足以骄横,贫下去的百姓不至于穷困。 工业时代以前,农业是最主要、最根本的财富来源,抑商重农是中国持续数千年的国策,是节制资本的一个重要方面。在我们的先哲看来,四民间并不具有完全均等的地位。商人阶层更容易垄断经济,进而导致政治社会结构的整体失衡。司马迁在《史记·货殖列传》中清楚地说明了这个道理,他说,凡是编户的百姓,对于财富比自己多出十倍的人就会低声下气,多出百倍的就会惧怕人家,多出千倍的就会被人役使,多出万倍的就会为人奴仆,这是事物的常理。一个人要从贫穷达到富有,务农不如做工,做工不如经商。(原文:凡编户之民,富相什则卑下之,伯则畏惮之,千则役,万则仆,物之理也。夫用贫求富,农不如工,工不如商。) 太史公这里还应加上一句话:商不如政!战国时代卫国巨商,后来成为秦相的吕不韦和今天的美国犹太商人一样懂得投资政治的巨大利益。《战国策·秦策五》载:濮阳商人吕不韦到邯郸去做买卖,见到秦国入赵为质的公子异人,回家便问父亲:“农耕获利几何?”其父亲回答说:“十倍吧。”他又问:“珠宝买卖赢利几倍?”答道:“一百倍吧。”他又问:“如果拥立一位君主呢?”他父亲说:“这可无法计量了。”吕不韦说:“如今即便我艰苦工作,仍然不能衣食无忧,而拥君立国则可泽被后世。我决定去做这笔买卖。”(原文:濮阳人吕不韦贾于邯郸,见秦质子异人,归而谓其父曰:“耕田之利几倍?”曰:“十倍。”“珠玉之赢几倍?”曰:“百倍。”“立国家之主赢几倍?”曰:“无数。”曰:“今力田疾作,不得暖衣余食;今建国立君,泽可以遗世。愿往事之。”)于是,秦始皇的父亲异人成了吕不韦作长线投资的“政治奇货”。 商人的逐利特点决定着,他们一有机会就进行政治的投击,资本权力化,以取得比市场竞争大得多的暴利。基于上述认识,即使重视商业的《管子》也在不断强调本事农业重要性的同时,反对商人在朝中掌权,资本控制政治、钱权交易。他说:“商人在朝中掌权,财货贿赂就流往上层;妇人参与政事,赏功罚过就不能准确;男女没有界限,人民就不知廉耻。在货财上流、赏罚不信、民无廉耻的情况下,要求百姓为国家甘冒危难,兵士为国家献身死节,是办不到的。”(《管子·权修第三》原文:商贾在朝,则货财上流;妇言人事,则赏罚不信;男女无别,则民无廉耻。货财上流,赏罚不信,民无廉耻,而求百姓之安难,兵士之死节,不可得也。) 在礼崩乐坏的时代,《商君书·外内第二十二》的作者提出以提高粮食价格和税收为杠杆调节农民与商人的利益,这种思想更具有现代意义。上面说:农民用力最为辛苦,而获利最少,不如商业和手工业者。如果能使商人和手工业者不那么多,而国家想要不富都是不可能的。所以,想发展农业来富国,国内的粮价必贵,而不从事农业生产的赋敛必须增多,贸易的利税必须加重。(原文:故农之用力最苦,而赢利少,不如商贾、技巧之人。苟能令商贾、技巧之人无繁,则欲国之无富,不可得也。故曰:欲农富其国者境内之食必贵,而不农之征必多,市利之租必重。) 针对士阶层的“食禄者不得争利”,目的是在阻止权力资本化的同时,维护市场良好的竞争秩序。不是像今天学者们普遍理解的那样,政府一干预市场,就是“与民争利”,中国古典经济学轻重之术中没有西方政治经济学政府与市场二元对立的思维方式。 陈焕章在其名著《孔门理财学——孔子及其学派的经济思想》一书中,专辟一章(第二十八章:食禄者不得争利)讨论这一主题,他认为这一原则会“提高统治阶级的道德水准,削除他们在经济领域的有利地位和强大竞争力,给所有平民以充分机会——这些是该原则所求的目标。这是一个社会改革的伟大方案,其趋势是走向经济平等。”【1】

上图中,商/工与农间的制衡关系我们只标示出了“常平仓”和“绝兼并”。事实上常平仓只是制衡机制的重要一项,且这种机制和绝兼并的目的是统一的,都是国家参与市场防止商业资本投机,同时保护生产者和消费者。 “民以食为天”,自古至今,粮食都在经济生活中具有特殊的战略地位,常平仓制度就是为均平粮食价格、制衡农业阶层和商业阶层而设计的。简单说,常平仓有如一个蓄水池,丰年,为了避免谷贱伤农,将市场上多余的粮食高于市场价格储备起来。农业歉收,市场上粮食供应紧张粮价提高时,再以平价卖出去。平常年份,则进行正常的以旧换新。自公元前54年耿寿昌正式建立常平仓,常平仓废置不常——名义上差不多历代都有。 陈焕章博士指出,尽管常平仓不符合西方的自由经济理论,但现实中它却是“一个十分有益而且可行的方案,它利民而不损害国家。当价格过低时,尽管政府购买比市价高,这对政府来说不意味着浪费。当价格过高,尽管政府卖出比市价低,也不意味着政府损失。即使是政府亏本,社会收益也大大高于公共财政的损失。”【2】 陈焕章博士还指出了常平仓制度的四点必要性: 1、农民眼光短浅,不能照顾好自己的利益。 2、农民无法单独保护自己的利益,即使他们不短视。 3、谷物是人的生活必需品,它的价格对整个社会有巨大的影响。如果商人们通过囤积居奇控制其价格,消费者会大大吃亏。 4、最后也是最重要的一点。因为农业受制于大自然,收成不遵循供求规律。荒年可能与大量需求同时存在,丰收也可能连年出现。 陈焕章博士没有意识到的是,常平仓是中国古典经济学中最典型的市场调节方式——它不是一个市场经济的特例,而是代表着先贤对市场经济的根本看法,即市场常常不会自动实现均衡,国家损有余、补不足,参与市场是必须的。 遗憾的是,当代西方主流经济学模仿牛顿物理学,建立起了市场均衡概念,认为市场会自主实现均衡,价格偏离不过是随机偶发的现象;政府干预容易犯错误,市场本身则不易犯错误,所以要实行自由放任的经济政策。问题恰恰在于,市场本身有自我强化的趋势,会远离平衡,这种现象在商品、金融市场上随处可见。投资家乔治·索罗斯敏锐地指出,正是上述原因导致了2007年这次金融危机的爆发。他说:“所有的人类建构都有缺陷。金融市场并不必然走向均衡,如果只靠市场机制,它们就会走向狂热或是绝望的极端。”【3】 中国古典经济学主张代表社会整体的政府作为一种中性力量监管调节市场、损有余、补不足,以实现市场的动态均衡。《白虎通·卷二·社稷》指出礼制的目的就是实现百姓均平。上面说:“礼者,盛不足,节有余,使丰年不奢,凶年不俭,贫富不相悬也。” 注释: 【1】陈焕章著/翟玉忠译:《孔门理财学——孔子及其学派的经济思想》,中央编译出版社,2009年版,第333页。 【2】陈焕章著/翟玉忠译:《孔门理财学——孔子及其学派的经济思想》,中央编译出版社,2009年版,第349页。 【3】乔治·索罗斯著/刘丽娜、綦相译:《索罗斯带你走出金融危机》,机械工业出版社,2009年版,第99页。 (本文摘自翟玉忠《国富新论:中国经济学轻重之术》,该书由中央编译出版社2013年12月出版) |