编者按:本公众号曾转载了《青铜之路:上古西东文化交流概说》的上半部分,应网友要求,现刊出下半部分;四五千年前,欧亚大陆已经存在广泛的文化和技术交流,其中任何一种文明都不是独立发展的——同时又具有各自独立的特色;那种过去与今天流行的所谓例外论,不过是一种夜郎自大式的狭隘而已!本文源自《东亚古物》A卷,76-96页,文物出版社2004年出版。作者易华系中国社会科学院民族学与人类学研究所研究员。 提要:青铜之路与丝绸之路是一对相辅相成的概念。青铜之路活跃于夏商周三代,几乎没有文字记载,主要是由西向东传播青铜与游牧文化。丝绸之路繁忙于汉唐宋元时代,史不绝书,主要是由东向西传播丝绸与定居农业文化。两者先后相继而方向相反,可以说是青铜之路诱发了丝绸之路,丝绸之路取代了青铜之路。研究表明青铜技术的传播并不是孤立的现象,而与羊、羊毛、牛、牛奶、马、马车等技术的传播密切相关。青铜之路将欧洲和东亚纳入了以西亚为中心的古代世界体系,丝绸之路又加强了东亚与西亚、欧洲的联系。只有将丝绸之路与青铜之路相结合才能全面系统地理解欧亚大陆文化的形成及其相互交流与互动的历程。

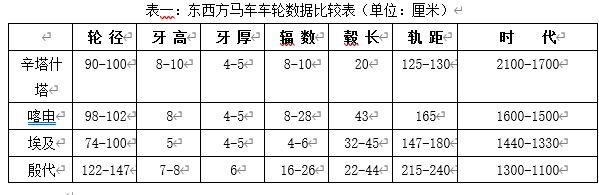

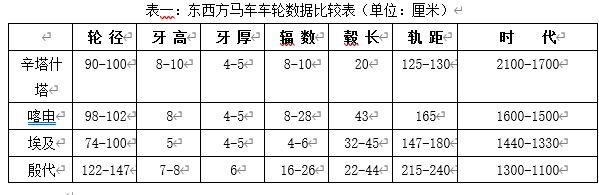

四、黄牛与牛奶 水牛可能起源于东亚或南亚,而黄牛很可能来自西亚。从河姆渡到兴隆沟,东亚新石器时代遗址中出土的牛骨多为水牛骨骼。黄牛与绵羊、山羊生态习性相近,是西亚新石器时代的主要家畜,在东亚几乎可以忽略不计。到了青铜时代,黄牛才在东亚大量出现,据今约4000年的甘肃大何庄遗址、秦魏家遗址齐家文化层中出土的黄牛骨骼是典型代表。黄牛与山羊一样经历了大致相同的驯化和传播过程。 喝人奶是自然,喝畜奶却是文化。另一项与游牧生活方式有关的技术是挤奶(Milking)。西亚和中亚农民新石器时代就已开始挤奶,东亚农民至今仍不习惯挤奶,这有生物学和文化上的原因。 动物乳中含有丰富的(约5%)乳糖(Lastose),而乳糖的消化有赖于乳糖酶(Lastase)的参与。大多数人随着年龄的增长体内产生乳糖酶的能力逐渐降低,乃至消失,这种现象称之为乳糖不耐(Lastose intolerance)、乳糖酶缺乏(Lastase-deficient or hypolactasia)或乳糖不吸收(Lactose malabsorption)。乳糖酶缺乏的人饮用新鲜牛奶会出现胃胀、恶心、腹泻等副作用,不仅不能消化乳糖,而且会影响其他营养的吸收。对于具有乳糖酶的人来说,畜奶就是营养丰富的完美食品(Perfect food)。 广泛的调查和研究表明成人乳糖酶缺乏现象在东亚和东南亚高达85-100%,而北欧、澳大利亚、新西兰不到10%,其他地区界于两者之间,中欧20-40%,南欧40-70%,非洲13-90%,印度30-80%。就中国而言,成年人(14—66岁)中汉族92.3%、蒙古族87.9%、哈萨克族76.4%缺乏乳糖酶。人类遗传学研究表明乳糖酶的产生与乳糖酶基因(Lastase gene)有关,是基因点突变(Point mutations)和重组(Recombination)的结果,可分为A、B、C和U四种类型,其中A型与印欧人密切相关。非洲表现出更大的多样性,为人类走出非洲(Out of Africa)假说提供了又一佐证。 早在1970年Simoons提出了一种解释此种现象的文化历史假说(the Culture-Historical Hypothesis)。McCracken亦以此为例来说明文化进化与人类演化逻辑上密不可分。新石器时代西亚和中亚就有了大群的泌乳动物牛、羊、骆驼、马和能够消化乳糖的人群,挤奶实践成为可能。有图像证据表明公元前四千年左右西亚已经开始挤奶。挤奶或奶业(dairying)是谢拉特提出的“第二次产业革命”的重要内容,亦是游牧生活方式形成和普及的关键。 东亚新石器时代的主要家畜是猪、狗,是当时居民肉食的主要来源之一,都不适合挤奶。到了青铜时代才有大群泌乳动物黄牛、羊、马出现,挤奶才有可能。甲骨文、金文中亦有关于挤奶的零星记录。但不难想象试图饮用畜奶的人十有八九会有不愉快的经历。随着中原精耕细作农业的发展,牛、马、羊成群的景象逐渐消失,饮奶习俗一直未能在中原普及。 由此看来,东亚挤奶活动的出现与羊、牛、马的东传大体同步。哈萨克、蒙古、汉族中成年人体内产生乳糖酶者的比例依次降低,表明其与印欧人的亲缘关系或接触与交流程度相应减少。考虑到太平洋中某些从未与印欧人接触过的岛民100%缺乏乳糖酶,东亚游牧民和农民均受到过印欧人血缘和文化的影响是明显的。 由于东亚游牧民大都缺乏乳糖酶,不能像大多数印欧人或贝督因人一样以畜奶为生,因此游牧民对农业的依赖较为迫切。另一方面东亚农民并不喜欢畜奶和奶制品,容易鄙视或不重视畜牧业的发展。在欧洲种植业和畜牧业的结合异常紧密,在东亚却出现了明显的分野。乳糖酶的有无不仅是中国与欧洲饮食方式差异的原因之一,而且影响了欧亚大陆历史的进程。 五、马、骑马与马车 家马(Equus caballus)的野生祖先主要分布于欧亚草原的西端。乌克兰和哈萨克草原新石器和青铜时代文化遗址中大量马骨的出土显示了从野马到家马的驯化过程。骑马和马车技术可能源于西亚的骑驴和牛车制作技术。 乌克兰德雷夫卡(Dereivka)斯勒得尼斯托格(Sredni Stog)文化遗址出土的马骨曾一度被认为是最早的家马骨骼,后来发现作为研究标本的马骨属于斯基泰文化时代。于是考古学家将研究兴趣转移到了时代略晚的波台(Botai)文化遗址。波台位于哈萨克草原北部,是一处特殊的铜石并用时代(公元前3000-3500年)遗址。出土动物骨骼三十余万块,其中99.9%是马骨。安东尼等研究表明,这些马主要是用于食用、祭祀(随葬)和骑乘,至少部分是家马。 野马或家马无疑是新石器和青铜时代欧亚草原西端居民的主要肉食来源之一。安东尼等发现马在当时人们信仰体系中亦占有相当重要的地位。例如位于伏尔加河中游略早于波台文化的khvalynsk文化墓地中出土了牛、羊、马的头骨和趾骨,表明马、牛、羊在死者心目中占有重要地位。这种以“头蹄”随葬的习俗在青铜时代的欧亚草原很流行,一直延续到匈牙利人时代。 安东尼等坚信马嚼造成马齿磨损可以作为马是否用于骑乘的证据。为此他们专门作了实验,表明行之有效;然后测量了波台遗址出土的19匹三岁以上的足够成熟的马的牙齿,发现了3匹马的5颗牙齿有明显磨损。他们由此推断波台的一些马被用过嚼子,并被骑乘了数百小时。一般认为野马较矮小,高头大马是人工选择的结果。他们还发现波台的马17%高达136-144厘米,与当代美洲印第安人乘骑的马大小相当(130-140cm)。因此他们肯定地指出自从公元前4千纪开始马和牛、羊一样具有类似的经济价值和象征意义。到公元前3500-3000年的波台文化时代,至少部分马已被用于乘骑,并有可能用来追捕野马、放牧牛、羊。 不过,亦有人持保留态度。例如列文认为乘骑必然会导致马脊椎特别是第13-15腰椎变形。她检测了波台遗址出土的41个样本,却没有发现相应的变化。她由此推断波台文化的主人是狩猎采集者,以狩猎野马为主,也许兼营小规模的农业。 在东亚数百处经科学发掘的遗址中从未发现马的骨架,只有零星的马齿或马骨出土,不能确定为家马的遗迹,很可能是普氏野马或其它动物的遗物。也就是说,和西亚一样,东亚没有发现四千年前的家马骨骼和其他证据,确凿无疑的家马和马车见于商代。 河南安阳武宜村北地遗址出土马骨架117匹表明商代晚期东亚养马业已初具规模。甲骨文中有“马方”、“多马羌”的记载,指的很可能是以善于养马著称的方国或部落集团。西安老牛坡遗址出土的马骨可为佐证。这意味着西北养马业要早于或盛于中原。 此后三千余年的历史证明中原并不适合于养马。尽管不断引进优良马种,“买马以银,养马以金”,中原从未培育出优良的地方马品种。古称水土不宜,今为生态不适应。马耐寒怕热,特别适应干燥凉爽的欧亚大草原。马一入中原便容易生病,师皇、歧伯、伯乐、宁戚应运而生。唐代《司牧安骥集》和明代《元亨疗马集》是中国人对养马业做出的独特贡献。大量车马坑的发现表明中原确系马的“葬身之地”。绢马贸易,茶马互市等引进了无数马匹,大都郁郁而死。从马的分布来看,中原一直是“贫马”地区。 马车(Chariot)此处特指青铜时代流行于欧亚大陆的一种有辐两轮轻快马拉车,主要用于战争、狩猎、礼仪和比赛,也普遍用来陪葬。这类马车在西亚(主要是安纳托利亚和两河流域)、中亚(主要是乌克兰和哈萨克斯坦草原)和东亚(主要是商、周文化遗址)中均有出土,不仅基本形制相似,而且许多细节相同,充分表明它们有共同的起源,不太可能是独立的发明。 安东尼等主张马车起源于欧亚草原西端。他们的主要根据是辛塔什塔一彼德罗夫卡(Sintashta-petrovka)文化墓葬中出土的14辆车遗物。木质车轮已腐朽,据推测轮径为90厘米,有8-12根轮辐,车舆宽约90厘米,未发现辕和轭的痕迹;其年代约为公元前2100-1700年。 李特尔等仍然坚持真正的马车起源于西亚。早在七十年代他们就系统地研究了车辆的起源和传播,指出无辐车和有辐车均起源于西亚,然后分别传入欧洲、非洲和亚洲的中亚、南亚和东亚。埃及的马车无疑来自西亚,并且可以作为西亚马车的代表。针对辛塔什塔-彼德罗夫卡文化中出土的马车李特尔等指出它们过于原始和简陋,不适于作战和比赛,还不是真正的马拉战车。 鉴于中亚草原和西亚均存在公元前二至三千年的四轮或两轮原始车辆,皮格特等提出了一种折衷的看法,认为西亚和中亚可能各自独立地发明了马车。与其说是发明,不如说是改进。 从目前出土的早期马车来看,东亚安阳马车可能是最先进的:轮径最大,轨距最宽,车厢最大,时代较晚。孙机、林梅村等曾试图从系驾法和制作工具等方面来论证东亚马车的本地起源。但是东亚没有发现原始的车辆遗物,林已奈夫、夏含夷等明确主张东亚的马车来源于西亚或中亚草原。最近王海成对马车进行了细致的系统考察,指出东亚不具备独立发明马车的基本条件。这意味着青铜时代欧亚大陆有一条沟通东西的“青铜之路”。

李约瑟早就从一种艺术的马姿(现实中不可能)注意到了东西方之间马与马车之联系。古代汉语中有大量印欧语词汇,Lubotsky认为汉语中的车和一些车具名词是吐火罗语借词,从而佐证了马车由西向东的传播过程。车的读音在欧亚大陆亦很近似,安东尼等坚信马、四轮车(wagon)和马车与印欧语的传播密切相关。殷墟遗址出土的马和马车无疑源于西方或北方。夏含夷注意到甲骨文中“车”出现于武丁后期,仅十六见,其中至少五次是人名或地名,另外四次似乎来自一次占卜,却至少有十三种不同的写法。他推测这种不稳定的写法表示当时是新近接触马车,正如现代语言中的外语借词的标准化之前有一个即兴变化阶段。很少有证据表明商人在战斗中应用过马车;相反,有众多证据表明他们从西部或北部的敌人手中夺取马车。此外,车的零件如轴、轮、轩、辕、轭、辐、辖等均有车旁,亦表明汉字的创造者先认识整车,后认识车的零件。李家崖文化遗址中马骨和车马器的出土表明鬼方或土方、吉方等西、北方国使用马车不晚于殷商。《小孟鼎》《师同鼎》《多友鼎》记录了西周时代戎人使用马车的状况。欧亚草原上众多的车、马岩画亦表明早在青铜时代欧亚之间有一条西东文化交流的“青铜之路”。 骑术与马、车大体同时出现在东亚。石璋如研究了小屯及西北冈两处出土的遗物后指出车上的武士用弓,步行的武士也用弓,甚至骑马的战士也用弓。但弓与车的关系较密切,弓与步兵的关系次之,弓与马的关系又次之。仅M164墓中弓与马同坑出土,但骑射已达到相当高的水平。 Goodrich仔细考察了古代中国骑乘与马鞍问题,指出战国时代才有大规模的骑兵队伍,秦汉时代才有使用马鞍的确证,二者均晚于中亚的斯基泰,应该充分考虑草原游牧民对中国骑马文化的影响。叶慈在《马:中国古代史中的一个因素》中指出,汉代以前中国和其北部邻居拥有的是一种矮小的本地土种马,汉武帝时代才从西域大宛等地引进良种马。西域良马和苜蓿的引进又一次促进了东亚养马业的发展。马因人工选育而改良,这也从一个侧面证明中亚养马早于或优于东亚。 “很少有发明像马镫那样简单,而且很少有发明具有如此重大的历史意义”。马镫加强于人马的结合或共生关系,提高了游牧民族的战斗力。而马镫很有可能是东方的发明,在蒙古西征和南征过程中发挥了令人难以想象的作用。马镫是东亚人对骑马术做出的独特贡献之一。 马的驯化确实是一个世界性的难题。Carles Vila等对来自10个不同时代和地方的191匹马的细粒体DNA进行了研究,展示了丰富的遗传多样性,支持家马是多地区或多次驯化的假说。 马是一种很难驯化却容易野化的动物。因此有野马分布的欧亚大草原及其附近地区都有可能参与马的驯化活动。主要分布于东亚或蒙古草原的普氏野马(Equus Przewalskii)与家马染色体数目不同,是一种不可驯化的动物。家马染色体数为2n=64,而普氏野马为2n=66,在生物学上不是一个物种。家马是由主要分布于中亚草原的塔尔潘(tarpan)野马(Equus Caballus Ferus)驯化而来。因此中亚古代居民是较早的驯马者是完全可以理解的。 每一匹马都要经过驯服(tamed)才能用于骑乘和拉车。因此,后来东亚居民学会和参与驯马的活动是完全可能的。蒙古草原的一些驯马岩画可为佐证。家马的传播过程亦是驯马技术或风俗的普及过程。驯马一直是游牧民的看家本领。 六、讨论与结语 吐火罗人被认为是历史上最初的印欧人,亦是中国境内最早的游牧民。亨宁认为吐火罗人至少可以追溯到击败纳拉姆辛(Naram-Sin)统治巴比伦约百年的古提人(Guti),他们于公元前三千纪末离开波斯西部来到中国,一部分定居下来,其他仍过着游牧生活,即后来中国史书中常见的月支。余太山认为允姓之戎、大夏、禺氏可以分别溯源于少昊氏、陶唐氏和有虞氏,且与月氏或吐火罗关系密切,不能排除他们属于印欧人的可能。如此看来上古印欧人即活跃于中国,且不局限于西域。 蒲立本通过对上古汉语和印欧语的比较研究亦得出了类似的结论:印欧人进入中国绝不晚于他们进入印度。在汉语和阿尔泰语中不仅存在许多印欧语(吐火罗语)借词,而且存在某种结构上的类似性,汉语和印欧语可能存在某种发生学联系。因此有人提出了欧亚超语系假说(Eurasiatic Macro-family Nostratic Hypothesis),并且产生了一定的影响。 在新疆等地发现的青铜时代文化遗址的主人大都属于印欧人。殷墟遗骨亦有印欧人的成分。山东临淄春秋战国时代墓葬出土的人骨中有些经DNA测验属于(类似于)印欧人。三星堆青铜群像、西周蚌雕人头像、白浮西周墓葬中出土青铜人面像等均有明显的印欧人特征,还有青铜器上的饕餮纹和狩猎图像很可能是印欧人在上古中国活动留下的痕迹。 林梅村曾肯定地指出吐火罗人开拓了丝绸之路。但根据他自己的考证阿尔泰山和天山之间的克尔木齐文化和楼兰地区的小河—古墓沟文化为吐火罗文化,其主人与牛、马、羊为伴,熟练掌握了青铜铸造技术,以定居畜牧或准游牧为生,都与丝绸没有任何瓜葛。因此吐火罗人开拓的是青铜之路,尽管他们后来在丝绸之路上也起了重要作用。 考古学、语言学、体质人类学和历史记述与传说均表明上古存在大规模的人口迁徙和文化交流,要否认青铜之路的存在已十分困难。 第一,没有证据表明东亚的青铜器早于西亚。尽管有人将中国的青铜时代推到了五千年前的“黄帝时代”,亦有人将龙山文化、红山文化看成是铜石并用时代文化。就算五千年前的龙山文化、红山文化已进入了青铜时代,也比西亚晚了近千年,且不算青铜时代之前上千年的红铜时代。举世公认中国不存在红铜时代,《中国大百科全书·考古卷》也没有这一条目;龙山文化、红山文化是典型的东亚新石器时代晚期文化。 第二,没有证据表明东亚和西亚的青铜冶炼技术有什么不同。曾经有人认为青铜铸造西亚用的是失蜡法,而中国用的范铸法,在技术上有本质不同。事实上,西亚几乎同时发明了范铸法和失蜡法,东亚亦同时使用范铸法和失蜡法。考古学界流行一种假定,即自古存在一个以礼器或容器为特色的中原或中国青铜器传统,到了后来才受到北方或外来青铜文化的影响。事实上,东亚早期青铜器均无特色可言,只不过是西亚或中亚青铜器的翻版而已。只有到了商周时代中原青铜器才独具特色。这是技术传播过程中产生的分化现象。 第三,没有证据表明东亚、西亚之间有不可逾越的自然或文化壁垒。人们常有一种错觉,似乎东亚、西亚之间相距万里,会妨碍古人的迁徙和交流。其实东亚和西亚通过中亚紧密相连。古代的草原犹如现代的海洋,千山万水不仅不会阻碍人类的迁徙,而且有利于文化的交流。现代中国与西亚(阿富汗)接壤,可以说是零距离。欧亚大陆通过青铜与丝绸之路形成一体,并不存在明显的自然或文化的分界线。 青铜之路与丝绸之路是一对相辅相成的概念。青铜之路活跃于夏商周三代,几乎没有文字记载,主要是由西向东传播青铜与游牧文化。丝绸之路繁忙于汉唐宋元时代,史不绝书,主要是由东向西传播丝绸与定居农业文化。两者先后相继而方向相反,可以说是青铜之路诱发了丝绸之路,丝绸之路取代了青铜之路。 公元一世纪到十八世纪沿丝绸之路从东向西传播的科技发明李约瑟一口气列举了26项:a龙骨水车,b石碾,c水力冶金鼓风机,d旋转风扇或扬谷机,e活塞风箱,f提花机,g缫丝机,h独轮车,……w火药,x指南针,y造纸与印刷术,z瓷器。而同一时期由西向东传播的重要技术他只提到了四项:a螺丝钉,b液体压力唧筒,c曲轴,d发条装置。大体而言,丝绸之路是一条由东向西的技术与文化传播之路,源于东亚,但对西方尤其是对欧洲产生了巨大的影响,不仅促进了文艺复兴、启蒙运动,而且加速了工业革命和殖民活动。 相此相反,青铜之路大体上是一条由西向东的技术与文化传播之路,其中重要的技术也不止26项,试列举如下:A日晒砖,B日晷,C车轮,D滑轮,E玻璃,F琉璃,G犁,H规矩,I天平,J水准仪,K桔槔,L滴漏,M蜂蜜,N小麦,O大麦,P印章,Q剪刀,S咂酒,T苹果,U无花果,V葡萄,W山羊、绵羊、羊毛加工技术,X黄牛及牛奶加工技术,Y马及乘骑技术,Z青铜冶铸技术。而同一时期由东向西传播的技术屈指可数:A玉器,B漆器,C蚕桑,D水稻,对西方古代文化没有产生明显的影响。 丝绸之路表明中国对人类做出了独特的贡献,青铜之路证明中国吸收了其他民族的发明创造。四大发明对西方世界的影响已有目共睹,羊、牛、马、青铜技术对中国的作用还没有引起足够的注意。 青铜时代到来之前,东亚仍处于“万国林立”时代。“禹会诸侯于塗山,执玉帛者万国。”禹独持干戈,号令天下,才有相对强大的中央王朝的产生。黄帝轩辕氏,与车马关系密切;往来征战无常处,游牧风格十分明显;铸九鼎而定天下,显然是青铜时代的产物。正是青铜时代游牧文化与东亚本土定居农业文化相结合才创造了夏商周三代的历史。东亚王朝的历史并不是自生自灭,而从一开始就与西方有着不可分割的联系。 青铜之路使我们明白中国文化本土起源说与西来说是程度相同,性质相似的偏见。傅斯年《夷夏东西说》倡导的二元说又获得了新的解释:上古中国不仅存在军事政治上的夷夏东西对抗,而且存在本土文化与外来文化的互动与结合。外来文化不只是物质和技术,而且包括游牧生活方式、封禅、巫术等习俗。 互通有无,丝绸之路是跨文化交流,有利于不同文化之间的整合与认同。从无到有,青铜之路创造了欧亚大陆文化的同一性,形成了古代世界体系。 布罗代尔长时段(Long Duree)和沃勒斯坦现代世界体系(World System)已深入人心。弗兰克等发现不仅有现代世界体系,而且有古代世界体系,世界体系的历史远不止500年,而是5000年,也就是说青铜时代即已形成世界体系。青铜冶炼需要跨地区的合作,西亚及其附近地区五千年前就形成了以红铜、锡、铅、青铜和粮食为主要商品的长距离贸易网,构成了一个具有中心—边缘关系的古代世界体系。古代印度或南亚亦是这个世界体系的特殊组成部分。西亚和东亚之间的贸易还难以想象,但西亚不断向四周传播技术和文化。世界体系不只是经济和政治关系,还应包括科学技术和意识形态方面的联系。东亚和古代欧洲一样是西亚为中心的青铜时代世界体系的一个更边缘的组成部分。青铜之路将旧大陆连成一体,使人类共同经历了青铜时代。 丝绸之路时代东西方已形成各具特色的文化体系,物质和文化的交流是十分频繁的。劳费尔《中国伊朗编》和谢弗《唐代的外来文明》使我们认识到这种交流是丰富多彩的。梯加特《罗马与中国》认为中国和西方不止是有物质和文化上的交流,而且存在着政治和经济上的互动。丝绸之路无疑是引起这种互动的纽带。 青铜之路将欧洲和东亚纳入了以西亚为中心的古代世界体系,丝绸之路又加强了东亚与西亚、欧洲的联系。只有将丝绸之路与青铜之路相结合才能全面系统地理解欧亚大陆文化的形成及其相互交流与互动的历程。 注(略)

|